第二年正月,英宗皇帝病死了。他们好象失去了支柱,茫然不知所措。惶恐不安地注视新的皇帝。英宗的长子赵项继位。幸运的是他对《通志》的欣赏并不亚于英宗。登位后,立即下令开经筵,在迩英阁进读《通志》。他是个好学的人,读了很多书。他认为《通志》比其他史书更适于皇帝阅读,更易于借鉴。因此,他召见司马光。

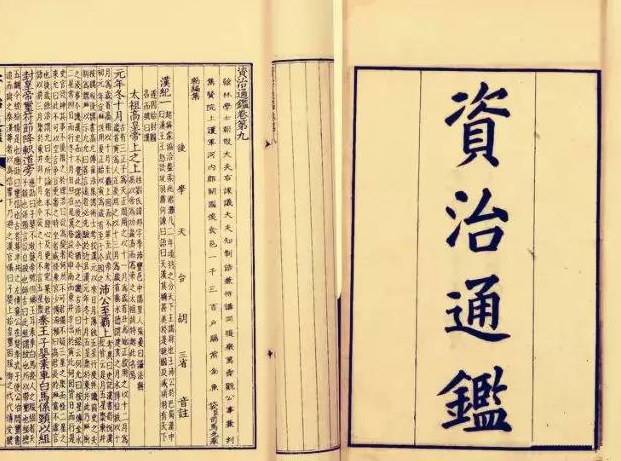

司马光行过拜见礼后,神宗(赵项)皇帝说:“你的《通志》写得很好,七国的兴盛衰亡,写得一清二楚,从中可以汲取不少历史经验,对治理国家大有帮助。朕看《通志》之名太俗,不如改名为《资治通鉴》好。你回去以后,要再接再厉,尽快将它编成。” 司马光喜出望外,立即跪下说:“感谢座下,臣一定尽快把《资治通鉴》编成。”

神宗神采奕奕,继续说: “朕要为《资治通紫》作序,告诫后代君主和官吏,要把《资治通鉴》作为治理国家的镜子,每日进读,不忘历史教训。”司马光听毕,高高兴兴地告辞了皇帝。

司马光为什么要编写《资治通鉴》?《资治通鉴》为什么受到皇帝的推崇呢?

原来,司马光从小就爱好历史,出去做官后,对读史书的兴趣更有增无减。他曾说过:“对于以前的历史,尽心观赏,自幼到老,嗜之不厌。”当他在馆阁作校书官,以及后来授天章阁待制兼侍讲官时,看到皇家图书馆到处是一架一架的史书,象《史记》、《汉书》这样的“正史”,就有一千五百多卷,至于那些不是史官编著的所谓“野史”就更多了,几间屋子也放不下。他想,我从几岁起到现在,读了四十年书,以为读得很多了,谁知和这些书一比,就觉得原来我读的书太微不足道了。啊!世间那么多的书,一个人即使什么事也不干,从早到晚埋头读书,恐怕一辈子也读不完吧。他经常看到人们对于史书,往往取其所好,避繁就简,浏览一二。为什么会有这种情况呢?他想,这可能是因为史籍浩瀚不能尽读的缘故。