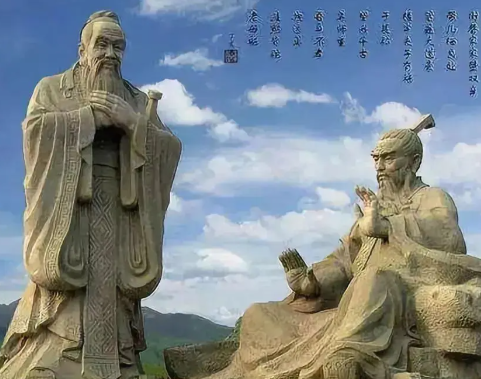

公元前518年的洛阳城,34岁的孔子携弟子南宫敬叔踏入周王室观星台。这位鲁国士人不会想到,此行将遇见改变其音乐思想的关键人物——周敬王内史大夫苌弘。这场跨越地域与阶层的学术对话,不仅成就了中国音乐史上“尽善尽美”的经典论断,更在礼崩乐坏的时代埋下文化复兴的火种。

一、双星交汇:乱世中的学术求索

周敬王二年,东周王室已如风中残烛。晋国六卿内乱,王子朝叛乱,诸侯国渐成独立王国。在此背景下,孔子以“克己复礼”为志,在鲁国推行“堕三都”失败后,选择西行洛阳问礼求道。而苌弘作为周王室三朝元老,正以天文历算之术维系着王室最后的尊严,其创造的“岁星纪年法”至今影响着中国古代历法体系。

当孔子通过老子引荐登门求教时,苌弘正伏案推演星象。这位蜀地奇才的居所堪称“音乐实验室”:墙上悬挂着二十五弦瑟,案头摆放着自制的“编碗”乐器,窗外传来其自创的“箜篌九重天”旋律。这种将科学理性与艺术感性完美融合的气质,瞬间征服了以“六艺”为教育核心的孔子。

二、乐理交锋:尽善尽美的美学***

在为期月余的学术交流中,苌弘以《武乐》为切入点,展开了一场震撼孔子的音乐解剖课。他指出:“《武乐》击鼓三通方始,乃因武王伐纣时士气未振;长吟慢叹表现战士恐误战机;忽跪忽起再现周公召公整军场景。”这种将音乐结构与历史事件精准对应的诠释方式,彻底颠覆了孔子对礼乐的认知。

当话题转向《韶乐》时,苌弘以天文喻音乐:“《韶乐》如北极星,众星拱之;《武乐》似北斗七星,随季转动却终归中宫。”这种宇宙观与音乐观的融合,促使孔子提出“乐以发和”的全新理念。在苌弘指导下,孔子系统掌握了“八音分类法”,并首次提出“声容宏盛为美,字义尽善为圣”的二元审美标准。

这场思想碰撞的成果,在孔子后来修订《乐经》时得到充分体现。他将苌弘的“乐政相通”理论融入教育体系,培养出子路、子贡等兼具艺术修养与政治才能的弟子。而“尽善尽美”的论断,更成为后世评价艺术作品的最高准则,影响中国美学思想两千余年。

三、师道传承:碧血丹心的精神共鸣

苌弘的悲剧命运,为这段学术佳话增添了悲壮色彩。公元前492年,因晋国离间计,这位三朝老臣被周敬王赐死。据《庄子·外物》记载,蜀人藏其血三年,竟化为碧玉,遂有“苌弘化碧”的典故。当孔子闻讯时,正于陈蔡之间“绝粮七日”,他对着随身携带的二十五弦瑟长叹:“苌弘之死,非独周室之殇,实乃礼乐之劫啊!”

这种精神共鸣在孔子晚年达到顶峰。公元前484年,68岁的孔子结束周游列国返鲁,将苌弘所授的“岁星纪年法”融入《春秋》编纂,使这部编年体史书获得精准的时间坐标。更深远的影响在于,孔子将苌弘“乐政合一”的思想发展为“礼乐治国”理论,其“兴于诗,立于礼,成于乐”的教育纲领,本质上是对苌弘学术体系的继承与超越。

四、文化基因:千年弦歌不绝

二人的思想遗产在历史长河中持续发酵。唐代韩愈在《师说》中明确将苌弘列为孔子五位老师之一;宋代资中文庙打破传统,将孔子塑为侍立站像,以示对师长的尊敬;明代戏曲《碧血丹心》以苌弘事迹为蓝本,塑造了“血化碧玉护苍生”的艺术形象;至现代,“苌弘化碧”仍频繁出现在文学创作与影视作品中,成为忠诚与正义的永恒象征。

扫描二维码分享到微信或朋友圈