在中国文学史上,蔡文姬的《悲愤诗》以其震撼人心的真实与深切,被誉为“中国第一首自传体五言体叙事诗”。这***达五百四十字的巨制,不仅是蔡文姬个人命运的悲怆书写,更是东汉末年乱世中万千生灵的集体哀歌。

一、诗作背景:从名门闺秀到匈奴掳妇

蔡文姬出身于东汉陈留圉的文学世家,父亲蔡邕是当时首屈一指的学者、书法家。她自幼“博学有才辩,又妙于音律”,本应延续家族的荣耀。然而,命运在初平三年(192年)发生剧变:董卓部将李傕、郭汜之乱中,匈奴左贤王趁机掳掠中原,蔡文姬被掳至南匈奴,这一去就是十二年。

在匈奴的岁月里,她被迫嫁给左贤王,生下两个孩子。建安十二年(207年),曹操遣使以重金赎回蔡文姬。当使者手持“金璧”出现时,她面临着“归汉”与“别子”的双重撕裂。这种个人命运与家国动荡的交织,构成了《悲愤诗》最深切的创作动因。

二、诗歌结构:三重悲剧的递进书写

《悲愤诗》以时间为轴,构建起三重悲剧的递进结构:

离乱之痛(1-108句)

“平土人脆弱,来兵皆胡羌”,开篇即以白描手法展现中原的溃败。蔡文姬以亲身经历记录匈奴掳掠的惨状:“马边悬男头,马后载妇女”,这种将男性首级与女性身体并置的意象,构成对战争暴行的血色控诉。

异域之悲(109-396句)

在描写匈奴生活时,她不避讳“食膻”“饮酪”的生理痛苦,更着墨于文化撕裂:“邂逅徼时愿,骨肉来迎己。己得自解免,当复弃儿子。”这种“归汉”与“别子”的伦理困境,将个人悲剧推向文明冲突的高度。

还乡之惑(397-540句)

重返中原的蔡文姬,面对的是“流浪旷野,无有定极”的荒诞现实。她以“人生几何时,怀忧终年岁”作结,将个体命运升华为对乱世的终极诘问。这种从具象到抽象的升华,使《悲愤诗》超越了一般悲情诗作的格局。

三、艺术特色:五言诗体的***性突破

作为现存最早的长篇五言叙事诗,《悲愤诗》在艺术形式上实现多重突破:

时空结构的创新

全诗跨越十二年时空,通过“被掳—囚禁—归汉”的线性叙事,构建起完整的悲剧框架。这种叙事模式直接影响后世杜甫的“三吏三别”、白居易的《长恨歌》。

心理描写的深度

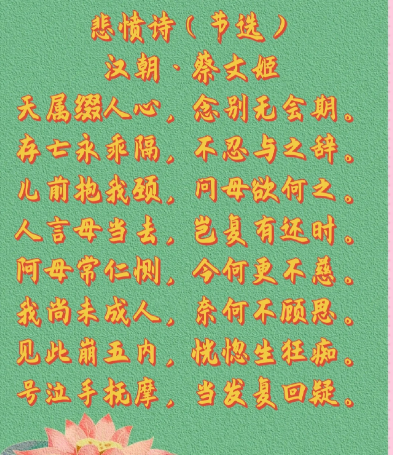

蔡文姬开创了以第一人称书写心理创伤的先河。“见此崩五内,恍惚生狂痴”的幻觉描写,“号泣手抚摩,当发复回疑”的肢体语言,将母子分离的痛苦具象化。

历史真实的诗化

诗中“卓众来东下”“曹操遣使赎”等细节,与《后汉书·董卓传》《三国志·魏书》记载高度吻合。这种“史笔入诗”的创作手法,使《悲愤诗》兼具文学价值与史料价值。

四、历史回响:从个人悲歌到文明寓言

《悲愤诗》的影响远超文学范畴:

女性书写的里程碑

在男性主导的文学史中,蔡文姬以“被侮辱与被损害”的女性视角,开创了“血泪文学”的新传统。其“人生几何时”的诘问,较之《古诗十九首》更具现实批判性。

文明冲突的隐喻

诗中“胡羌”“汉仪”的对立,被后世学者解读为华夏文明与游牧文明的碰撞。这种解读在近代“民族融合”研究中获得新生命,成为研究中华文明包容性的重要文本。

创伤记忆的载体

在当代心理学研究中,《悲愤诗》被用作分析战争创伤的经典案例。其“别子”场景的描写,与现代“创伤后应激障碍”(PTSD)症状高度契合。

扫描二维码分享到微信或朋友圈