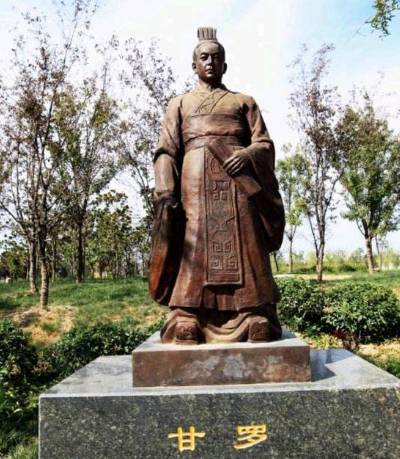

在中国历史上,甘罗是一个充满传奇色彩的少年政治家。他十二岁便以惊人的智慧完成重大外交使命,被秦始皇封为上卿,其事迹被载入《史记·樗里子甘茂列传》。然而,这位天才少年的结局却笼罩在重重迷雾之中,成为历史长河中一个未解的谜团。

一、少年天才的崛起:从舍人到上卿的传奇之路

甘罗出身名门,其祖父甘茂是秦国左丞相,曾为秦昭襄王立下赫赫战功。然而,甘茂因受谗言陷害,被迫逃离秦国,最终客死魏国。年幼的甘罗在家族没落后,投奔秦国丞相吕不韦门下,成为其舍人。尽管出身显赫却家道中落,但甘罗凭借过人的才智很快崭露头角。

秦国为扩张河间之地,计划联燕攻赵,但关键人物张唐因惧怕赵国报复而拒绝出使燕国。吕不韦无计可施时,年仅十二岁的甘罗挺身而出。他以“项橐七岁为孔子师”自比,成功说服吕不韦给予机会。面对张唐,甘罗以白起因违抗范雎命令被赐死的历史典故相威胁,最终迫使张唐接受使命。这一事件充分展现了甘罗的胆识与谋略。

随后,甘罗主动请缨出使赵国。他以“秦燕联盟意在河间之地”为切入点,劝说赵王割让五城换取秦国取消张唐使命。赵王依计行事,不仅保住河间,还趁机攻打燕国夺得上谷三十城,其中十一城归秦所有。甘罗不费一兵一卒为秦国赢得巨大利益,秦始皇因此封他为上卿,并将甘茂的田宅赐予他。

二、历史迷雾:上卿之后的消失与死亡传说

甘罗的仕途在达到巅峰后突然戛然而止。《史记》仅记载其封赏事迹,对上卿之后的经历却只字未提。这种历史空白引发了后世诸多猜测与传说:

吕不韦的阴谋论

有观点认为,甘罗的崛起触动了吕不韦的权力根基。作为吕不韦门客,甘罗的才能可能被视为威胁。民间传说称,吕不韦因嫉妒甘罗受宠,设计迫使甘罗服盐自尽。这种说法虽缺乏史料支撑,但反映了秦国权臣与客卿之间的复杂关系。

秦始皇的猜忌论

另一种传说将甘罗之死归咎于秦始皇的残暴。据称,甘罗在陪秦始皇与王妃下棋时,因不愿捡棋子而故意捏了王妃的脚。秦始皇盛怒之下将其处死。这一说法虽生动,但存在逻辑漏洞:甘罗作为上卿,深谙宫廷礼仪,不太可能犯此低级错误。更可能的是,这反映了后世对秦始皇“暴君”形象的刻板印象。

客卿身份的悲剧

更深层次的原因可能与秦国的政治生态有关。甘罗虽为楚人,但祖父甘茂曾为秦相,其身份兼具“客卿”与“秦臣”的双重性。秦国长期存在排斥外来士人的传统,如李斯《谏逐客书》所反映的“逐客令”事件。甘罗作为吕不韦旧部,在秦始皇亲政后可能成为政治清洗的对象。有记载称甘罗最终隐居下蔡,后逃亡至岭南,最终死于广西,这一结局或许更接近历史真相。

三、历史反思:天才陨落背后的制度困境

甘罗的悲剧折射出秦国政治的深层矛盾:

客卿制度的脆弱性

秦国虽以“广纳贤才”著称,但外来士人始终难以真正融入权力核心。甘茂、甘罗祖孙的遭遇表明,客卿的命运完全取决于君主个人好恶与权臣斗争结果。

法家思想的双刃剑

秦国以法家治国,强调“以法治国”与“功过赏罚分明”。甘罗的封赏体现了秦国唯才是举的一面,但其突然消失也暴露了法家思想下对个体价值的漠视——当臣子失去利用价值时,其生死便无关紧要。

少年得志的风险

甘罗十二岁拜相的传奇经历,使其过早卷入权力漩涡。在缺乏政治经验与势力支撑的情况下,他成为各方势力博弈的牺牲品。这种“早慧早夭”的现象,在中国历史上并不罕见。

扫描二维码分享到微信或朋友圈