三国时期,英雄辈出,名将如云,但重名现象也屡见不鲜。其中,“马忠”这一名字便同时出现在东吴与蜀汉两大阵营中,一位因擒杀关羽而声名狼藉,另一位则因平定南中而备受赞誉。这种同名异人的现象,既是历史巧合的产物,也折射出三国时期复杂的历史背景与人物命运。

一、重名现象的历史背景:姓氏与名字的普遍性

在汉末三国时期,“马”是一个常见的姓氏,如马腾、马超、马岱等均为当时名将。而“忠”作为名字,也因其寓意忠诚、正直而广受欢迎,如黄忠便是典型代表。因此,当“马”与“忠”结合时,重名便成为一种难以避免的现象。

据统计,三国时期仅见于史籍记载的“马忠”便有两位,一位是东吴潘璋的部将,另一位则是蜀汉的镇南大将军。这种重名现象不仅增加了历史研究的难度,也为后世文学创作提供了丰富的素材。

二、东吴马忠:擒杀关羽的“罪人”

东吴的马忠,作为潘璋的部将,因擒杀关羽而名垂青史,却也因此背负了千古骂名。据《三国志》记载,公元219年,关羽发动襄樊之战,孙权趁机派遣吕蒙偷袭荆州。面对曹操与孙权的双重夹击,关羽退守麦城,最终在临沮被潘璋部下马忠擒获,与子关平、都督赵累等一同遇害。

马忠的这一举动,直接导致了关羽的陨落,也引发了刘备的愤怒。在《三国演义》中,罗贯中更是为马忠增加了射杀黄忠、最终被糜芳与傅士仁刺杀的情节,使其形象更加鲜明,但也进一步加剧了后世对马忠的负面评价。然而,从历史事实来看,马忠作为东吴将领,其行动完全符合孙权的战略意图,擒杀关羽也不过是执行命令的结果。

三、蜀汉马忠:平定南中的“贤才”

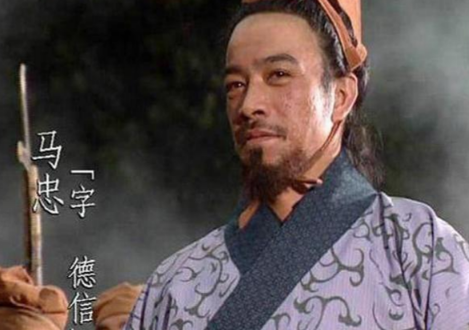

与东吴马忠截然不同,蜀汉的马忠则是一位备受赞誉的将领。他本名狐笃,字德信,巴西阆中人,因幼年寄养在外祖父家而改姓马。马忠初仕巴西郡为郡吏,后因举孝廉而任汉昌县长。在夷陵之战中,刘备败给陆逊,损失惨重。为了补充兵力,巴西郡太守阎芝征发各县士兵,并派遣马忠统领这些士兵前往送达。

在永安白帝城,刘备见到马忠并与他交谈后,对其才能大为赞赏,甚至对尚书令刘巴说道:“我虽然失去了黄权,但又得到了狐笃,这是世上不缺乏贤才啊!”此后,马忠便得到了刘备与诸葛亮的高度重视,先后担任丞相府门下督、牂牁郡太守、庲降都督等要职。

在平定南中的过程中,马忠展现出了卓越的军事才能与政治智慧。他不仅成功剿灭了夷首刘胄的叛乱,还通过抚恤郡民、缓和民族矛盾等措施,稳定了南中地区的局势。他的功绩得到了后世的高度评价,陈寿在《三国志》中称赞他“为人宽济有度量,处事能断,恩威并立”,是蜀汉平定南部的重要功臣。

四、重名背后的历史启示:英雄与时代的交织

三国时期两个马忠的存在,不仅是历史重名现象的体现,更是英雄与时代交织的缩影。东吴的马忠,作为孙权战略的执行者,其命运与东吴的兴衰紧密相连;而蜀汉的马忠,则作为刘备与诸葛亮的得力助手,为蜀汉的稳定与发展立下了汗马功劳。

这两位马忠,虽然同名同姓,却因身处不同的阵营与时代背景而走上了截然不同的人生道路。他们的故事告诉我们,历史的发展往往受到多种因素的影响,而个人的命运也往往与时代的变迁紧密相连。在评价历史人物时,我们不能仅凭名字或单一事件就妄下结论,而应结合其时代背景与具体行为进行全面分析。

扫描二维码分享到微信或朋友圈