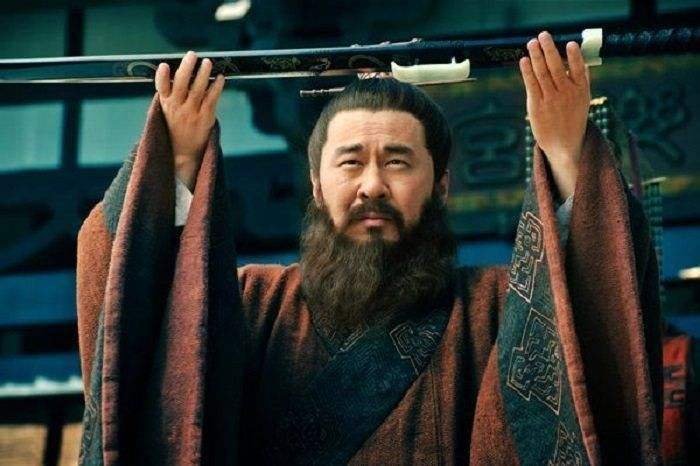

三国之主各能用人,而曹操的用人思想与方略高人一筹,使之成为三国时代人才思想的集大成者。他当政以后,在用人问题上除旧布新,力图扭转迂腐习俗。

曹操非常渴求贤才。他在《短歌行》诗中写道:“月明星稀,鸟鹊南飞;绕树三匝,何枝可依?山不厌高,水不厌深;周公吐甫,天下归心。”这首诗的意思是说,像月夜鸟鹊找不到可靠的归宿那样,当世的人才都在寻找依托:山越高越显得雄伟海越深越显得浩瀚,贤才聚拢得越多,事业就越兴旺;昔日周公一听说有贤土来访,即使正在吃饭,也要把食物吐出来,立即接见,因而得到了天下人的衷心拥护。

曹操共发布多次求贤令,他明确指出:“唯才是举,吾得而用之”,他鄙视和排斥世俗的、虚伪的“礼义”观念,提出要注意选拔那些“负污辱之名,见笑之行,或不仁不孝而有治国的用兵之术”的人才。

为使天下贤才归心,他草拟了第一个《求贤令》,《求贤令》说:“天下尚未平定,目前正是迫切需要人才之时……天下还有没有穿着粗布短衣,却才能出众,像姜太公那样在渭水河边钓鱼的贤才呢?还有没有像陈平那样蒙受着,“ 盗嫂受金”的坏名声,却没有遇上魏无知那样保举他的谋士呢?各级官吏一定要努力发掘并向我推荐这种被埋没的人才,我一定根据他们的才能,恰当地任用他们。”

建安十九年,曹操下达了第二个求贤令一《敕有司取士毋废偏短令》,令中提出对于有某些缺点的贤能之士,同样要予以任用,并强调说:“人有某些缺点,在所难免,能因此就不用他们吗?选官的人员如果明白了这一一点,那么,有才之士被埋没的可能性就会大大减少了。”

又过了三年,曹操下达了第三个求贤令一《举贤 勿拘品行令》,令中说:“对那些确实英勇果敢,能够舍生忘死与敌人拼死战斗的人,对那些屈居下僚而本领高强,能够胜任将军、郡守职务的人,即使有过不光彩的名声,有过被人耻笑的行为,甚至不仁不孝而有治国用兵之术的人,各级官吏一定把自己所知道的推荐上来,不得把他们遗漏了。”

三次求贤令的颁布,使曹操聚集了众多人才,形成了“猛将如云”的局面。

扫描二维码分享到微信或朋友圈