《尚书·康诰》、《立政》等篇记周公语,追述文王能够“明德慎罚”,强调处理刑狱必须谨慎,表明周朝注意法律的作用。相传西周法律名为《九刑》,或说是“刑书九篇”。

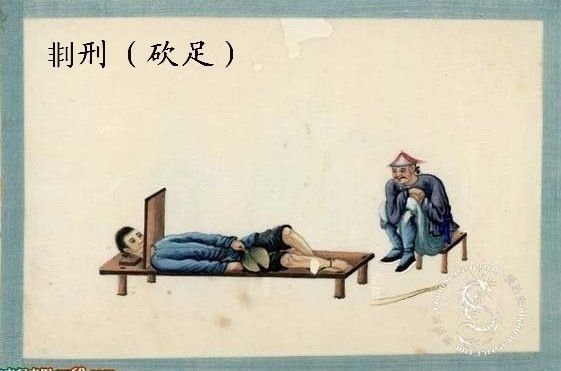

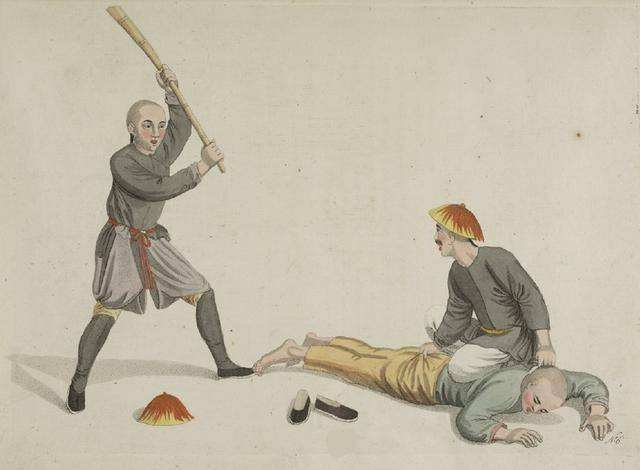

《尚书·吕刑》作于周穆王时,记述当时有墨、劓、剕(即刖刑)、宫、大辟(即死刑)

五刑

适用五刑的罪行有三千条之多,并规定了五刑如有疑赦时改判罚金的数量。西周晚期慷匝金文记录了管理狱讼的伯扬父对牧牛一案的判决,所叙述的法律程序和刑罚,大体和《吕刑》一致。

西周法律有明显的阶级性质。据《周礼·小司寇》,贵族犯罪可受特殊处理,即所谓八议;议亲、议故、议贤、议能、议功、议贵、议勤、议宾。即使死刑,也要特别交由甸人执行。只要是有官爵的命夫、命妇,狱讼时不必亲自出庭,“不躬坐狱讼”。西周中期的绍鼎记载曶与效父间的讼事,曶就派遣其下属代表出庭,取得胜诉,是很好的实例。同一鼎铭还记述在一个荒年,匡氏家众与奴隶二十人盗取了曶的谷物十秭,曶提出诉讼,匡季以七田、五人作为赔偿,五人成为曶的奴隶。这一案例表明,当时的法律目的在于维护奴隶制的所有关系。

扫描二维码分享到微信或朋友圈