司马光的家,离书局不远。他住的是几间土坯砌起来的房子,低矮窄小,但他却感到安逸。每天早晨他兴冲冲地去书局,太阳落山后拖着疲惫的身体回到家里。他有一个习惯,不管白天干什么,有多累,晚 上不看书就睡不着觉。一天 晚上他同往常一样,吃过晚饭,就到东边书房里,点上蜡烛,坐到桌前又埋头看书了。老仆人给他端上茶,他呷了一口放在一边。一更鼓响了,他还是那样聚精会神地伏案挥笔。老仆人将茶水换了几次,也不见他再喝一口,老仆人知道他的脾气,在他专心改读时,是不能打扰他的。二页鼓又响过了,身体壮实的老仆人也感到疲倦了,不时打呵欠,揉眼睛。司马光发觉了,就叫仆人先睡,自已继续写下去。直到困极了,才灭烛去睡。

夏天,有钱人家都找凉爽的地方避暑去了,而司马光却关在家里编写《资治通鉴》。但是,由于屋子矮小,在屋子里就好象坐在蒸笼里一样,热得使人难受。他一面看书,一面不断地摇着扇子,仍然汗流浃背,颗颗汗珠往下滴,把书都浸湿了。有时执笔急书,汗珠滴在刚写成的文字上,把稿纸弄得一塌糊涂,不得不重写。

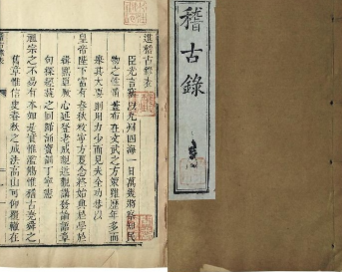

为了改善环境,便于工作,他请了两个匠人,在书房里挖了一个大深坑,再用砖砌成一间“地下室”,“地下室”虽然不大,光线也不好,但却是冬暖夏凉,而且安静,是个读书写作的好地方。自从有了这间“地下室”,司马光更是不避寒暑,专心致志地编写《资治通鉴》。他的大部分时间都用在校订和核实史料上。凡是书中涉及的史料,他都要追根寻源,认具研究,丝毫也不马虎。这些考证材料,后来编辑为《资治通鉴考异》和《稽古录》。

冬去春来,几年过去了。熙宁九年(公元1076年)的一天,司马光在书局里,同刘恕一块研究南北朝复杂的历史问题。他们在一起把崔鸿的《十六国春秋》和萧芳等人的《三十国春秋》,相互印证。

扫描二维码分享到微信或朋友圈